瀏覽次數(shù):次

皇冊村位于榆楚鎮(zhèn)轄境東北部,西靠皂南,南接榆楚、安家兩村,東、南兩面分別于鹿苑鎮(zhèn)田家村和張卜鄉(xiāng)杏王村為鄰,北與鹿苑鎮(zhèn)草市、古城兩村毗鄰。1958年公社化時為皇冊大隊,以大隊部駐地皇冊(村)而得名,1966年 文化大革命中更名紅全大隊,1972年復(fù)名皇冊大隊,1984年6月改建為皇冊村委會。轄皇冊、商家、都府王、團莊、鄧家5個自然村,11個村民小組。村委會駐皇冊村,距鎮(zhèn)政府駐地東約1.85公里。2011年有721戶,2870余人。以農(nóng)為主。耕地2115畝,全可灌溉。主產(chǎn)小麥、玉米、棉花。糧食種植面積320公頃,年產(chǎn)2292噸,畝產(chǎn)433公斤。2010年皇冊小學(xué)被撤銷并入皂南村小學(xué)。有醫(yī)療所1個,商店10余家。

皇冊,位于鎮(zhèn)政府駐地東北約1.88公里處,涇惠七支渠南側(cè)。相傳,清初村中有人曾參與編造征派服役的戶口冊,這種簿冊叫做黃冊,故稱村為黃冊,后誤書為皇冊。又加上郭姓村民姓氏,稱黃(皇)書郭家。清光緒七年(1881)《高陵縣續(xù)志》始載有此村,民國30年(1941)《高陵縣區(qū)保總圖》均記作“皇冊村’’。 也有稱黃水郭的,從前村人有烙制的鍋盔饃黃而不焦,久置不干,香甜纏口,頗有名氣。《高陵縣志》(2000)記為“皇冊”。

商家,位于鎮(zhèn)政府駐地北偏東2.73公里,涇惠七支渠兩側(cè)。據(jù)傳,商姓村民是從山西洪洞縣移居到此地。據(jù)《高陵縣地名志》載,明代即有此村,以村民姓氏得名。清光緒七年(1881)《高陵縣續(xù)志》始載有此村,名“商家堡” 。民國30年(1941)《高陵縣區(qū)保總圖》始記為今名。《高陵縣志》(2000)記為“商家”。

都府王,位于鎮(zhèn)政府駐地北偏東1.8公里處,涇惠七支渠以南。相傳,明中葉,村中有王忠其人,在五軍都督府中供職,故村得名都府王。俗稱豆腐王。清雍正十年(1732)《高陵縣志》記作“豆腐王家”。清光緒七年(1881)《高陵縣續(xù)志》記為二村,名“督府王前村”、“督府王后村”。民國30年(1941)《高陵縣區(qū)保總圖》始記為今名。《高陵縣志》(2000)記為“都府王”。

團莊,位于鎮(zhèn)政府駐地東北約2.7公里處,西禹公路兩側(cè)。初名太華村,民國年間,因村四周筑有圍墻,村民居住集中,改稱團莊。清光緒七年(1881)《高陵縣續(xù)志》即有此村,記為二村,名 “太華北”、“ 太華南”。民國30年(1941)《高陵縣區(qū)保總圖》始記為今名。《高陵縣志》(2000)記為“團莊”。從前此村的豆腐細(xì)膩柔韌,油香可口,比較有名,今工藝失傳。

鄧家,位于鎮(zhèn)政府駐地北偏東約2.63公里處,高茹公路以南。明末鄧姓居此,故名。清雍正十年(1732)《高陵縣志》記作“鄧家莊’’。清光緒七年(1881)《高陵縣續(xù)志》記作“鄧家堡’’。民國30年(1941)《高陵縣區(qū)保總圖》始記為今名。《高陵縣志》(2000)記為“鄧家”。

根據(jù)史料記載,王、商、李、文、郭五姓氏居住較早,且家族較大,故有按姓氏命名村莊之說。還有60個姓氏家族,其中張、蒙、劉、董、喬、趙、徐、韓、袁、唐、寇、陳等姓氏也占了很大一部分,還有一部分姓氏由于人數(shù)很少如:申、高、奕、蔡、閆、姚、朱、鬲、余、祈、何、黃、范、楊、吳、武、尚、汪、藺、周、肖、孫、賀、曹、胡、彭、崔、杜、投、魏、卜、孔、馬、毛、鄧、仝等姓氏,基本和歷史相符,變化不大。

中華人民共和國成立前皇冊村是個窮村,居屋大多以草房、土房為主。改革開放后,人們從過去的步行、自行車的時代,進(jìn)入摩托車、電動車、小轎車的時代,村里人蓋起了樓房,耕地實現(xiàn)機械化,辦企業(yè)、開公司、發(fā)展個體經(jīng)營、走勞動致富的道路。大街小巷都是水泥路,安裝路燈149盞,商店、衛(wèi)生所、公共基礎(chǔ)設(shè)施已趨于完善。

隨著高陵縣縣城南擴,皇冊村已納入城市道路規(guī)劃和建設(shè)布局,2005年12月鹿苑大道破土動工,2008年上林一路打通,2009年上林二路打通, 2011年上林三路打通。

2009年村委會在距原村委會北200米上林二路以北新建皇冊村委會辦公大樓及廣場,2010年通過市新農(nóng)辦新農(nóng)村示范村的驗收,目前村里公共基礎(chǔ)設(shè)施得到了較大提升。修建文化休閑娛樂廣場3個,農(nóng)家書屋、信息資源共享、廣播室、活動室一應(yīng)俱全。截至2011年,入駐單位有縣敬老院、頤園酒店、氣象局、縣第二幼兒園、殘疾人康復(fù)中心、西安市煤炭應(yīng)急儲備中心、高陵縣天然氣加壓站、高陵縣電力大廈、高陵縣地震局、高陵縣城市運動公園、高陵縣檔案館等,未來的皇冊村成為名副其實的城中村。

村民非常喜歡秦腔。清同治年間,村里有了自樂班,但凡婚喪嫁娶、逢年過節(jié)村民便以自樂班形式大吼秦腔,熱鬧非凡。比較有名的演出折戲有《五典坡》、《花亭相會》、《祭靈》等,名揚方圓十里。目前還保留著唱秦腔習(xí)慣,活躍著3個民間自樂班,利用農(nóng)閑時間組織起來,為轄區(qū)群眾演唱,深受群眾的歡迎。近年來,村上又先后成立了鑼鼓隊和秧歌隊、廣場舞,活躍了當(dāng)?shù)厝罕姷木裎幕睢?/p>

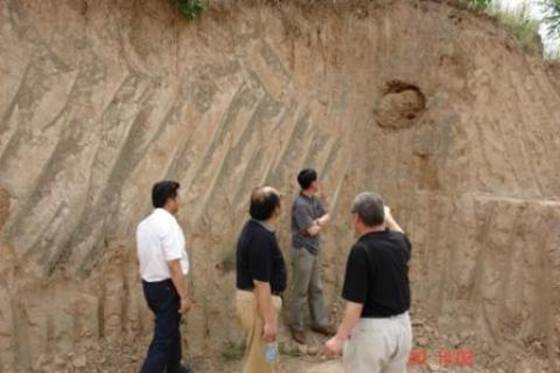

圖為勘察現(xiàn)場

2008年全國第三次文物普查時,在該村發(fā)現(xiàn)了戰(zhàn)國秦漢時代遺址一處,因發(fā)現(xiàn)地在團莊,故稱作“團莊戰(zhàn)國秦漢時代遺址”。

遺址文化層堆積豐富,主要遺跡有夯土、踩踏面、甕棺葬等,遺物有繩紋筒瓦、板瓦、云紋瓦當(dāng)、夾砂紅陶釜、泥質(zhì)灰陶罐等,是關(guān)中地區(qū)不可多得的戰(zhàn)國秦漢時期遺址。對于長安周邊秦漢時期聚落形態(tài)、漢馮翊郡周邊聚落、附屬建筑的研究具有重要的參考價值。2008年5月12日,四川汶川發(fā)生大地震時,普查隊員正在田野里進(jìn)行現(xiàn)場勘查。 5月15日,隊員們不顧辛勞,頂著炎炎烈日在團莊戰(zhàn)國秦漢遺址勘查現(xiàn)場進(jìn)行了集體募捐,20多名隊員共捐款1000余元。來自文物普查一線的“募捐箱”成為陜西文物系統(tǒng)最有意義的捐贈實物,現(xiàn)存放于四川汶川大地震博物館。